本稿は、半導体に用いられる計測手法を網羅的に解説した前編に続き、マルチモーダル分析の実例を紹介する後編です。

前編の背景にも記載した通り、半導体材料やデバイス開発の出発点は「正しく測ること」にあります。欠陥や不純物の振る舞いを捉える計測データは、適切な解析があって初めて価値を持ちます。近年は装置の高スループット化でデータ量が爆発的に増えており、人手解析だけでは限界があります。そこでインフォマティクスを活用することで、高次元・多様なデータから潜在構造を抽出し、解析の再現性や効率を飛躍的に高めることが重要になっています。

マルチモーダル分析――データ融合で得られる追加価値

マルチモーダル分析とは、単一の測定手法ではなく、複数の異なる観測モードや信号(例えば発光・吸収・散乱など)を組み合わせて解析するアプローチを指します。異なる手法を統合的に扱うことで、それぞれ単独では得られない物理的情報を多角的に理解することができます。そこで、本稿ではマルチモーダルな手法で半導体を計測した論文の例1を紹介します。

背景

この論文は、窒化ガリウム(GaN)系半導体、特にインジウムガリウム窒化物(InGaN)単一量子井戸(SQW)の空間的な発光特性を詳細に理解することを主眼としています。InGaNは組成比によって赤色から青色まで、任意の色で発光させられる可能性のある材料です。InGaNだけで光の三原色を構成しディスプレイを作成できる可能性や白色光源を作成できる可能性があります。InGaNでは、GaNとInNの混和性が低い(格子定数やバンドギャップの違いが大きい、相分離が起きやすい)ため、わずかなインジウム組成の変動でも物理的特性が大きく変化し、発光効率に影響を与えることがあります。インジウムの組成揺らぎは、ナノメートルの範囲で生じるとされています。一方で、キャリア(電子と正孔)の拡散長は数百ナノメートルから数十マイクロメートルに及びます。ナノメートル程度の狭い範囲でのIn組成揺らぎと、マイクロメートルに及ぶ長距離のキャリア輸送の両方が発光に影響しうるものの、その関係が十分に理解されていないため、組成の不均一性と発光挙動の相互作用を解明するための定量的・統計的な分析手法が必要とされていました。

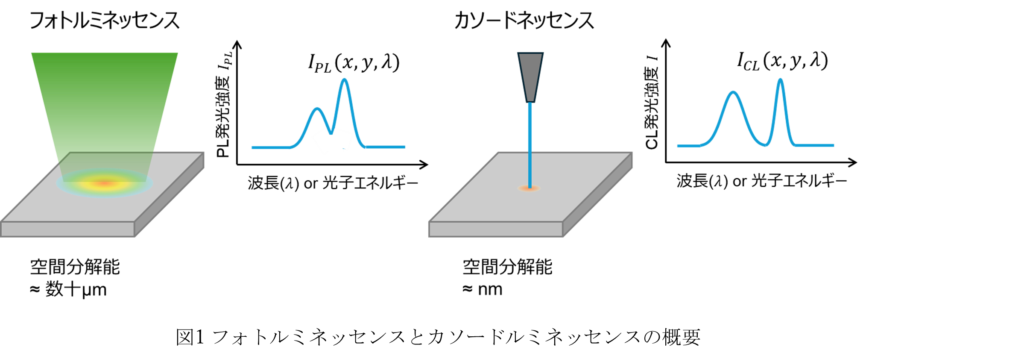

そこで、この研究では、フォトルミネッセンス(PL)スペクトルイメージング(SI)データと走査型電子顕微鏡カソードルミネッセンス(SEM-CL)のスペクトルイメージング測定を行っています。スペクトルイメージング測定により、InGaNの面内の発光の空間的な揺らぎを測定できます。PLとCLは図1に示すようにそれぞれ異なる空間分解能と励起メカニズムを持つため、面内揺らぎの多層的な可視化が可能になります。一方、スペクトルイメージング測定では、試料面内の2次元空間の中で、各位置の発光スペクトルを測定しているため、解析すべきスペクトルデータが多くなります。これを統計的に解析する必要があります。

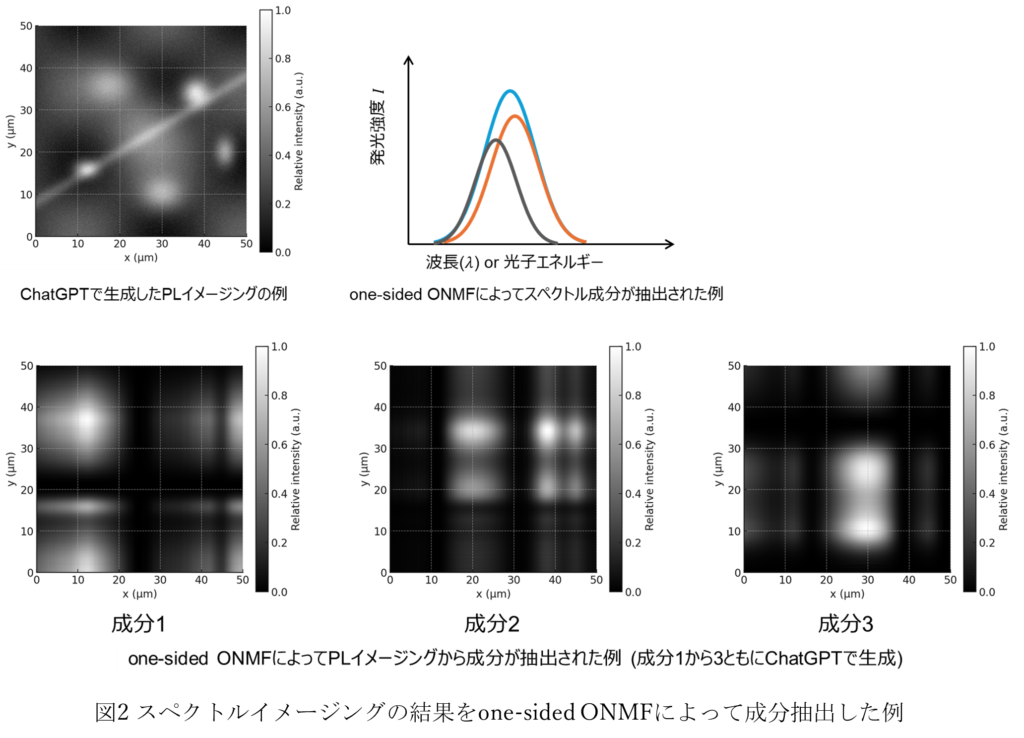

スペクトルデータ全体の平均を基準として、ピークの波長と、強度が四分位数になる波長を決定し、空間中の各位置でのその波長での強度を抽出した解析やその各波長でのPLやCLの空間分布の比較もZNCCという画像同士の類似度を算出する量を用いて行われましたが、これだけでは、複雑で重なり合った発光データを空間分布とスペクトル成分に分離するには不十分でした。さらに情報を抽出するため、「片側直交非負行列因子分解(one-sided Orthogonal Nonnegative Matrix Factorization: one-sided ONMF)」という手法を適用しています。この手法は、従来の非負行列因子分解(ONMF)の拡張であり、各データポイントにおけるノイズ変動を考慮し、微細な信号変動も検出できるため、複雑で重複する発光スペクトルイメージング(SI)データを、空間構造とスペクトル成分に数学的に分離できます。

PLとCLのスペクトルイメージングデータの両方にone-sided ONMFを適用し、明確な空間分布とスペクトル成分の抽出に成功しました。スペクトルには3つの成分があることがわかりました。図2にone-sided ONMFでスペクトルイメージングの結果から成分抽出した際の例を示します(画像はChatGPTで生成したものであり、実際の実験結果ではありません、概要をわかりやすくお伝えするための図です)。

マルチモーダル分析の利点と得られた洞察

この研究におけるマルチモーダル分析(PLとCLの組み合わせ)により、以下の点でより深い洞察を得られました。

- 異なる空間スケールでの現象理解:

- PLは比較的広い範囲(数マイクロメートル)での組成変動や広範囲でのキャリアの局在化を捉えるのに適していることが示されました。PLの空間分布では、3つあるスペクトル成分のうちの1つの成分が広い面積を占める傾向が見られました。つまり、面積のほとんどをある1つの発光成分が占めている可能性があることがわかりました。(言い換えると、例えば、組成、欠陥、ドーピング状態などの中である1つが発光の起因になっている可能性があることが分かりました。)

- 一方、CLはPLに比べて約1桁高い空間分解能(約80nm, PL:1μm)を持つため、微細な局在化した発光サイトや、局所的な欠陥構造、あるいはより微妙な組成変動を検出できました。CLの空間分布では、スペクトルの3つの成分が、測定された面積の中で均衡していることが示されました。つまり、3つの発光成分が均等に存在している=発光の起因が空間的に均等に存在している可能性があることがわかりました。

- この組み合わせにより、試料内の発光現象が、PLで得た広範囲な均一性(発光の起因が1つ)の中にも、CLで得たナノスケールでの不均一性(発光の起因が3つ)が存在し、それぞれが発光特性に異なる影響を与えているという多層的な理解が可能になりました。

結論として、この研究ではone-sided ONMFが分光イメージングデータを分析するための汎用性の高いツールであることを実証し、PLとCLという分解能異なるモダリティを組み合わせることで、広範囲のマイクロメートルオーダーでの均一性と、狭い範囲のナノメートルオーダーの不均一性を明らかにし、InGaN/GaN量子井戸構造の発光強度の揺らぎの物理的特性の理解を、複数の空間スケールで深めるための基礎を提供しています。

まとめと今後の展望

本稿では前編の半導体の計測手法の解説に引き続き、半導体の計測におけるマルチモーダル分析について説明してきました。他の分野でもマルチモーダル分析は実施されています。例えば、材料開発2や医学分野3でのマルチモーダル分析があります。詳細は本稿では解説しないため引用元をご覧いただきたいですが、複数の測定方法を組み合わせることで、単一の測定だけでは得られない情報を得ています。

今後は、複数の測定を組み合わせて相補的に解析するマルチモーダルなアプローチや、前編の記事で説明したオペランド分光測定と機械学習を用いた高速解析などのデータ解析技術の進展により、より包括的な物性理解が可能になることが期待されます。

アイクリスタルはプロセスインフォマティクスのプロフェッショナル集団です。

当社の技術やソリューションに関心をお持ちの方は、ぜひ当社のホームページで詳細をご確認ください。製造業におけるPIの最適なパートナーとして、皆様のご期待に応えます。

お問い合わせはこちら:お問い合わせフォーム

お気軽にご連絡ください。

- Kazunori Iwamitsu et al., Multimodal Luminescence Spectral Imaging Analysis of the InGaN Single Quantum Well Using One-Sided Orthogonal Nonnegative Matrix Factorization, Phys. Status Solidi B 2025, 2500040, https://doi.org/10.1002/pssb.202500040 ↩︎

- T. N. Narong et al., Interpretable multimodal machine learning analysis of X-ray absorption near-edge spectra and pair distribution functions, npj Comput Mater 11, 98 (2025), https://doi.org/10.1038/s41524-025-01589-3 ↩︎

- 統計数理研究所, マルチモーダル生体信号データの時空間解析プロジェクト, https://www.ism.ac.jp/ism_info_j/labo/project/141.html ↩︎